彼は11歳にして、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」、いわゆる最高の芸術に多くの時間を費やしている。初見にも優れ、通奏低音や作曲も勉強している。彼は第二のモーツァルトになるに違いないだろう。

ベートーヴェンの一番最初の先生は、テノール歌手のお父さんヨハン・ファン・ベートーヴェン(1740~1792 ドイツ)でした。しかし親子関係と師弟関係の両立は難しく、1782年(12歳)よりボンの宮廷オルガニスト、クリスティアン・ゴットロープ・ネーフェに作曲、オルガンとピアノを習い始めました。上の文は、ネーフェが音楽誌に弟子のベートーヴェンについて掲載した文章です。

ネーフェはライプツィヒ大学で法学を修めたのですが、ライプツィヒとはまさにあのJ.S.バッハが長年教会の音楽監督を務めていたところで、息子のC.P.E.バッハも同じく名を馳せていました。ネーフェはおのずとバッハからの影響を受け、J.S.バッハの平均律や、息子C.P.E.バッハの「正しいクラヴィーア奏法」の大切さを見出し、ベートーヴェンにそれらを徹底的に教えました。

ネーフェの教えをしっかりと受けたベートーヴェンは1787年(17歳)、留学を夢見ます。習いたい先生は、ウィーンに住むヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791 オーストリア)。ベートーヴェンはモーツァルトに弟子入りを直談判するべく、一人でウィーンへ向かいます。行動も全て一人だったため旅の記録はほぼ残されていませんが、ベートーヴェンはモーツァルトの家の扉を叩き、モーツァルトに演奏を聴いてもらったようです。しかしモーツァルトから弟子入りに関する詳しい話はなく、落胆してボンに戻ります。そうこうしているうちに、なんとモーツァルトは35歳という若さで1791年に亡くなってしまいました。

失意のどん底に落とされたベートーヴェンでしたが、そんな彼をずっと陰で見守っていた人がいました。パトロンで音楽愛好家だったワルトシュタイン伯爵です。

ベートーヴェン君。

これから君は、ずっと夢だったウィーン留学に旅立つんだね。

もちろんモーツァルトの死は皆が悲しんでいる。しかし君自身が持つ音楽への情熱を支えに、

モーツァルトの精神をハイドンの手から受け取ってくるんだ。

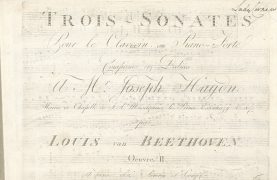

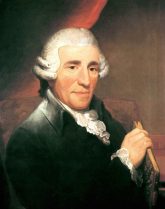

ベートーヴェンが信頼をおくワルトシュタイン伯爵らの後押しを受け1792年(22歳)、ベートーヴェンは期待を胸にモーツァルトと深い親交を結んでいたフランツ・ヨーゼフ・ハイドン門下に入り、作曲を学びます。しかし60歳のハイドンは、宮廷での仕事を退職してから新たなキャリアを歩むための第一歩としてロンドンでの大きな演奏会を控えており、若者のレッスンまで手が回りませんでした。このことにはベートーヴェンも不満たらたらでした。たしかに、わざわざ留学しているのにレッスンを受けられなかったら悲しいですよね… ベートーヴェンも、「俺はハイドン先生から何を教わったんだろう」と愚痴をこぼしていたそうです。しかし、ハイドン自身はベートーヴェンに対して申し訳なく思い、しっかり弟子を心配して奨学金の手配をしたり、信頼できる友人に代わりのレッスンを頼んでいました。弟子はそんなことを知る由もなく… 。

ハイドンのレッスンが少ない中、ベートーヴェンはヨハン・ゲオルグ・アルブレヒツベルガーというハイドンの友人のレッスンを受けることになります。ハイドンからも「この子の面倒はしっかりみてやってくれ」と念を押され、キメの細かいレッスンをしたそうです。彼は通奏低音や対位法(作曲の基礎的な理論)についての教えを受け、ベートーヴェンのメモ帳にはアルブレヒツベルガーから学んだこととして、次の文を記しています。

我慢すること、熱心であること、頑張ること、正直であること、これらが成功へ導いてくれる。

程なくして、教えを受けるようになったのはウィーンの宮廷楽長アントニオ・サリエリです。1793年から1802年の9年間、彼にイタリア歌劇における作曲法を習いました。さらに「イタリア語の曲は書かなくても、イタリア語は勉強しておこう」という助言で、ウィーン大学の先生にイタリア語のプライベートレッスンを受けていたほど。ちゃんと先生の教えは大切にしていました。

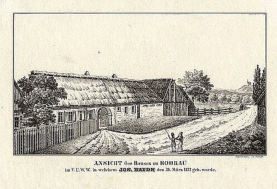

ベートーヴェンは亡くなるまで、これまでの先生への想いを忘れることはありませんでした。亡くなる1ヶ月前、友人のディアベッリが病床に臥せていたベートーヴェンをお見舞いした時に、ハイドンの生まれた家が描かれた版画をプレゼントしました。喜んだベートーヴェンはその後お見舞いに来た人たちに、版画を見せながらこう話していたそうです。

見て、こんなものをもらったんだ!

この小さい家… こんなところから偉大な男が生まれたんだよ!

ベートーヴェンはこうしてさまざまな音楽家にレッスンを受け、たくさんのことを学びました。その後のベートーヴェンは独自の路線を歩みましたが、その土台には、ベートーヴェンの未来へ向けた先生たちの温かい眼差しが詰まっているのです。

ベートーヴェンの先生が書いた作品と、ベートーヴェン自身が当時書いた曲を集めました。中にはベートーヴェンがレッスンの中で課題として書いた作品も紹介しています。プレイリスト内の全ての曲が、ベートーヴェンの時代の楽器で演奏されていますのでお楽しみください。

※Chrome,Firefox,Edge,Opera,Safariよりお聞きいただけます。

ベートーヴェンとネーフェ

1. ベートーヴェン: 『2つの前奏曲 (1789) ~ 第1曲』

ネーフェの元、教会のオルガニストの助手をする機会を得た際に作曲されたオルガンのための曲。多声音楽の中で同じ音型を何度も用いていることから、バッハの曲を勉強していた形跡が見られます。

2. ネーフェ: 『モーツァルトの歌劇「魔笛」による6つの小品 (1793) ~ 第1曲「僕は鳥刺し」』

「ベートーヴェンは第二のモーツァルトになる」と書き残した先生、ネーフェが作曲したモーツァルトの魔笛を用いた連弾のための曲。

ベートーヴェンとハイドン

3. ベートーヴェン: ピアノ三重奏曲第3番 ハ短調 作品1-3 (1792) ~ 第1楽章

初演の際にハイドンが「出版しない方がいい」と助言した曲。

4. ベートーヴェン: ピアノソナタ第2番 イ長調 作品2-2 (1795) ~ 第1楽章

師のハイドンに捧げられた作品。冒頭の断片的なモチーフはハイドンを思わせます。

5. J.ハイドン: オラトリオ「天地創造」 第2部第25番「今や天は光に輝き満ちて」 (1796-98)

ベートーヴェンもこの作品の演奏会には何度か触れたとされています。さらにこの作品の初演では、同じくベートーヴェンの師であるサリエリが通奏低音(フォルテピアノ)を演奏しました。

ベートーヴェンとアルブレヒツベルガー

6. ベートーヴェン: モーツァルトの歌劇「フィガロの結婚」より「伯爵様が踊るなら」の主題による変奏曲 WoO.40 (1793)

ベートーヴェンがアルブレヒツベルガーの元で勉強を始めた頃に書かれた作品。

7. アルブレヒツベルガー: 6つの前奏曲とフーガ 作品6 (1780?) ~ 第4番 ト長調

ハイドンがロンドンへ演奏旅行で留守の間に習っていたアルブレヒツベルガーの作品。

ベートーヴェンとサリエリ

8. ベートーヴェン: アリア「あぁ、不実!」 作品65 (1796)

サリエリ門下だった際に課題として作曲した作品。

ベートーヴェンの作品にはほぼ見られない、イタリア語で書かれています。

9. ベートーヴェン: ヴァイオリンソナタ第3番 変ホ長調 作品12-3 (1798) ~ 第1楽章

師サリエリに捧げられた曲。

10. サリエリ: 歌劇「ファルスタッフ」(1798) ~ 第1幕第5場「まさにその通り」

ベートーヴェンがサリエリ門下だった際にサリエリが作曲した歌劇。

11. ベートーヴェン: サリエリの歌劇「ファルスタッフ」より「まさにその通り」の主題による変奏曲 WoO.73 (1799)

サリエリが歌劇「ファルスタッフ」を初演したその年に、ベートーヴェンが作品内のアリアを用いて書いた変奏曲。

番外編

12. ベートーヴェン: ワルトシュタイン伯爵の主題による連弾のための変奏曲 WoO.67 (1792)

ベートーヴェンがボンで書いた最後期の作品。パトロンにして音楽愛好家だったワルトシュタイン伯爵が作った曲を変奏曲にして、ウィーンへ発つ前にプレゼントしました。一緒に弾いたのかは定かではありませんが、連弾という編成にはどこかベートーヴェン自身と伯爵を重ねたような想いが感じられます。

※Vol.1「ピアニストとしてのベートーヴェン」はこちらから>>>ご覧いただけます。