これまでは、色彩豊かなピアノを演奏する「ピアニストとしてのベートーヴェン」、探究心に燃える「弟子としてのベートーヴェン」、不器用ながらも夢見る「ロマンチストとしてのベートーヴェン」、そして一人の普通の人間として送った「ベートーヴェンの1日」をご紹介しました。

本連載の最終回は、生誕から250年経った今でも色あせない作品を生んだ「作曲家としてのベートーヴェン」です!

1. 屋根裏部屋で生まれたルイ少年

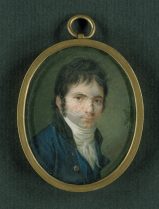

1770年12月16日、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、現在のドイツにある都市、ボンにある小さな家の屋根裏部屋で誕生しました。

当時のボンの全人口は約15,000人。ちょうどウィンブルドンのテニスコートに全員入ってしまうほどの人口でした。

小さい頃のあだ名はルイ。ファーストネームのルートヴィヒをフランス風にした呼び方でした。

ルイ少年は、宮廷歌手だった父の影響もあり、幼少から音楽に親しむ毎日でしたが、まだ作曲をすることはありませんでした。

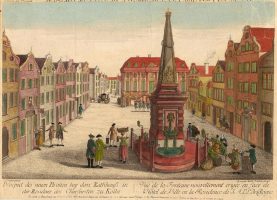

しかし1782年(12歳)、ネーフェより教えを受けるようになり、『ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲』を作曲し、出版します。ベートーヴェンが初めて出版した作品です。この作品をきっかけに、演奏の仕事をしながら作曲活動を始めます。この時期のベートーヴェンは、ネーフェからも音楽誌にて、彼の音楽に対するひたむきな姿勢を絶賛されるほどでした。

2. 多感な時期の”革命”

そんなベートーヴェンに転機が訪れます。1789年(19歳)、ドイツのおとなりフランスで革命が勃発します。フランスの市民たちが「王様ばかりがいい思いをするなんて!」と不満を爆発させた出来事です。このことにより、「王様も理性を働かせて、市民の生活をもっと良くしよう」という啓蒙思想がヨーロッパに広がります。

この考え方に共感した人の一人に、ベートーヴェンがいました。特に、まだ19歳という多感な年齢であったのに加え、ボンはフランスとの国境に近かったため、その影響もひとしおでした。

当時ボンは神聖ローマ帝国という国の一部でしたが、その帝国の皇帝だったヨーゼフ2世が1790年に亡くなりました。この皇帝は「王様や皇帝だけがいい思いをするのではなく、国にいろんな技術を取り入れて、みんながいい暮らしを送れる国を作ろう」という啓蒙思想を持つ皇帝だったため、ベートーヴェンはその死を悲しみました。

そこで作曲したのが、『皇帝ヨーゼフ2世の死を悼むカンタータ』、そして次の皇帝の即位をお祝いする『皇帝レオポルド2世の即位のためのカンタータ』です。曲の内容も、上で紹介した啓蒙思想を大きく反映させています。

さらにベートーヴェンに転機が訪れます。

当時の大作曲家F.J.ハイドンは、この曲をたまたま立ち寄ったボンで耳にしたのです。この作品を賞賛したハイドンは、ウィーンでベートーヴェンに作曲を教えることを約束します。

そしてベートーヴェンは1792年(22歳)、生まれ育ったボンを旅立ちました。

3. フリーランス人生の始まり

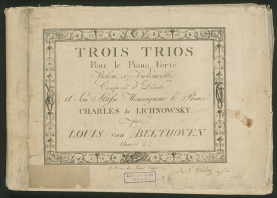

こうしてハイドンに教えを受けつつ、作曲されたのが『3つのピアノ三重奏曲 作品1』です。この作品は、ベートーヴェンによって記念すべき「作品1」と銘打たれました。作曲家として活動していく気持ちの表れです。そして1795年(25歳)、ベートーヴェン自身のピアノによって初演されました。

1796年(26歳)、作曲家としてもだんだんと名をあげたベートーヴェンは、プロイセン王国という、現在のベルリンにあたる地域の国の王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世の前で演奏する機会を得ます。ここでベートーヴェンが作曲した『2つのチェロソナタ 作品5』を演奏すると、作品の素晴らしさとピアノの腕前を絶賛され、王様の専属作曲家にならないかと打診されます。しかし、この王様は翌年に亡くなってしまい、話はなかったことに…

当時、作曲家というのは宮廷や教会の専属として曲を書くのが普通でしたが、ベートーヴェンはこの出来事から、誰にも雇われないフリーランスとして生きていくことを決めました。

4. 遠のく音

作曲家としてのスタートダッシュを切ったベートーヴェン。そこである異変に気付きます。

「音が聞こえにくい。音が遠い。」

耳が聞こえにくくなってきたのです。

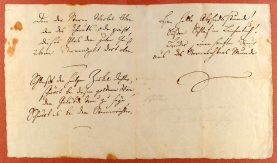

1802年(32歳)、ベートーヴェンは難聴に苦しんだ挙句、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットで間借りをしていたパン屋の一部屋で、《ハイリゲンシュタットの遺書》を書きます。

これは、「難聴を苦に自殺を考えていた自分を葬るための遺書」で、ある意味では「芸術に身を捧げる誓い」のような内容です。

耳の聞こえが悪い。医者に診てもらっても、ただただ悪化するばかり。

私は大好きなことに熱中し、たくさんのことに感動し、人と話すことも大好きだった。

それなのに、耳が聞こえなくなり、孤独の中で生活しなければならなくなった。

聴力は音楽家に一番必要な感覚なのに。

こんなことは絶望や屈辱以外の何ものでもない。

今まで何度も死にたいと思った。何度も、何度も。

しかし、芸術に向き合えない絶望から救ってくれたのも、やはり芸術の存在だった。

私は、芸術に身を捧げ、芸術を背負い、

そして私にしかできない使命を果たさなければならない。

その使命を果たさない限り、私は死ぬことができない。

この「遺書」を書き終えた直後、ベートーヴェンはその決意とともに、新しい作品に取り掛かります。

“今までにはなかった新しい作品”として『6つの変奏曲 作品34』『15の変奏とフーガ(エロイカ変奏曲)作品35』を、そして”新しい道を歩むための作品”として『3つのピアノソナタ 作品31』を書きます。

この時のベートーヴェンは、寝ても起きても耳が聞こえない恐怖に怯えていたことでしょう。

自分の弾く音、自分が書いた作品が、もう自分の耳には届かないのですから。

しかし、自分のそばにいつもいてくれた芸術、自分を常に慰めてくれた芸術に対しての強い想いが、ベートーヴェンの死への気持ちを引き留めたのです。

5. 止まらない筆

「難聴なんかに絶対に負けてたまるか」

こうして書かれたのが、『ヴァイオリンソナタ第9番「クロイツェル」 作品47』『ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 作品53』『ピアノソナタ第23番「熱情」』『交響曲第3番「エロイカ」 作品55』『交響曲第5番「運命」 作品67』『交響曲第6番「田園」 作品68』など、挙げてもキリがないほどの作品です。

特に、これらの曲は1803-1808年(33-38歳)のたった6年間で全て書かれました。

その後は、ナポレオン戦争によって筆は止まったものの、ベートーヴェンの音楽に対する情熱が消えることはありませんでした。

そして1814年(44歳)、ベートーヴェンは人生最初で最後のオペラ『フィデリオ 作品72』を書きます。その内容は、「無実の夫を、男装した妻が助ける」という、アメリカのヒーロー映画さながらのストーリーです。まるで難聴で苦しむ自分が救済されるかのような、自分自身と重ね合わせたような筋書きです。

6. 晩年 〜少年時代の記憶〜

『フィデリオ』の初演以降、それまでほんのかすか聴こえていたベートーヴェンの耳は、ほぼ機能しなくなりました。さらに体調も悪化し、慢性的な腹痛に悩まされ、なかなか筆も思うように進まなくなりました。そしてこの時期から、ベートーヴェンの作品にある一つの影が見られるようになります。

若きベートーヴェンの影です。

最初に作曲を習ったネーフェ先生が、ベートーヴェンに耳にタコがつくほど教えてくれた「バッハは素晴らしい作曲家だよ」という話。これを思い出したように、バッハの作品を勉強し直し、1818年(48歳)、『ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」作品106』という曲を書きます。この曲はバッハの作品に倣い、長大なフーガが登場します。しかし、あまりに難しすぎたため、ベートーヴェンが生きている間に演奏されることはありませんでした。

さらにベートーヴェンは、22歳のときに出会った、ある一つの詩を思い出します。22歳はベートーヴェンにとって転機の歳。生まれ故郷を離れ、遠い都会で音楽家として生きていくことを決めた歳でした。

その詩は、シラーが作詩した「歓喜の歌」です。

喜び、神々の放つ眩しい光、

そして楽園に舞う乙女たち。

私たちは酔っぱらうくらいに火を飲み込む勢いで

その楽園に行ってやるんだ。

分け隔てられてしまった人たちが魔法によって、

身分や時空を超えて、翼の上で一つになる。

そう、みんな兄弟なんだ。

ベートーヴェンは、ちょうど身分の差によって引き起こされたフランス革命直後、自分が若い頃に出会ったこの詩に感激したことを思い出すのです。内容からも、その想いが強く表れていることが分かります。

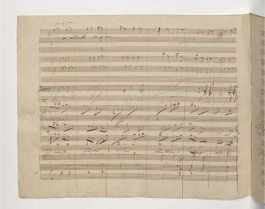

1824年(54歳)、このシラーの詩を用いて『交響曲第9番「合唱」作品125』を書きます。

あたかも人間と音楽の限界に挑戦するだけでなく、こんな世界になってほしいという想いを反映させた作品。それが『交響曲第9番』の本当の姿だったのです。

この曲を書いた3年後、ベートーヴェンはもうベッドから起き上がれなくなりました。

あの日、ベッドの上で横たわっていたベートーヴェンは、ベッドの横に大好きなワインを届いたのを目にします。しかし、もう飲む元気がなかったベートーヴェンは「あぁ、残念だよ…もう遅すぎる」という言葉を最後に、この世を去りました。1827年(満57歳)でした。

番外編. ベートーヴェンが残した爪痕 〜巨人の足音〜

ウィーンで執り行われたベートーヴェンの葬式には、なんと2万人もの人が参列したとされています。その数、生まれ故郷ボンの全人口を大きく上回っています。

こうして多くの民衆にも愛されたベートーヴェン。

のちに生まれた作曲家たちは、ベートーヴェンのあまりにも大きな功績に作曲の筆が進まないほどでした。ブラームス(1833〜1897)は「交響曲を書いているのだが、後ろから巨人の足音が聞こえて作曲できない」と友人に手紙を書き、最初の交響曲を書くまでに20年もかかりました。

さて。時は過ぎ、20世紀。

ベートーヴェンの死後100年が経った世界は、2度にわたる世界大戦で大混乱。ベートーヴェンの故郷ドイツは東西に分断されてしまいました。東西のドイツが再び一つになったのが1989年。この年に、世界大戦で敵国同士だった国のオーケストラが集まり、ベルリンである曲が演奏されました。『交響曲第9番』です。

「…分け隔てられてしまった人たちが魔法によって、身分や時空を超えて一つになる…」

まさに、ベートーヴェン、そしてベートーヴェンが尊敬したシラーの想いが現実となったのです。

2001年、ベートーヴェンの『交響曲第9番』の自筆譜は世界記憶遺産に登録されました。

これまでベートーヴェンのさまざまな顔をお伝えしてきた本連載「人間、ベートーヴェン」。

作曲家としてのベートーヴェンは、彼の一端にすぎません。

どこまでも不器用なのに、どこか憎めない、ベートーヴェン。

どこまでも音楽が大好きだったベートーヴェン。

そして、どんなことがあっても絶対に諦めず、どこまでも理想を追い続けたベートーヴェン。

ふとベートーヴェンの曲を耳にすることがあったら、そんなベートーヴェンの姿を思い出していただけると幸いです。

最後に、本連載をお読みいただいた全ての方に、感謝申しあげます。

ありがとうございました。

※Chrome,Firefox,Edge,Opera,Safariよりお聞きいただけます。

【屋根裏部屋で生まれたルイ少年】

1. ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲 WoO. 63 (1782年)

ベートーヴェンが初めて出版した作品。すでに用いられた主題がハ短調で、ベートーヴェンらしさが垣間見られます。

【多感な時期の”革命”】

2. ピアノ四重奏曲第3番 ハ長調 WoO.36 (1785年)

ベートーヴェンがおそらく最初に書いた室内楽の作品『3つのピアノ四重奏曲』の中の一曲。

モーツァルトのような軽やかさが光る作品です。

3. 皇帝ヨーゼフ2世の死を悼むカンタータ WoO.87 (1790年)〜第1曲「死よ!死よ!」

4. 皇帝レオポルド2世の即位のためのカンタータ WoO.88 (1790年)〜第6曲「万歳!ひざまずくんだ、百万の人々よ!」

ハイドンが耳にしたベートーヴェンのカンタータ。実はこの2曲がベートーヴェンの運命を大きく変えたのです。

【フリーランス人生の始まり】

5. ピアノ三重奏曲第1番 変ホ長調 作品1-1 (1792年)〜第1楽章

ベートーヴェンが「作品1」と銘打った作品です。残念ながらハイドン先生からはダメ出しを食らってしまいましたが…

6. チェロソナタ第1番 ヘ長調 作品5-1 (1796年)〜第1楽章

ヴィルヘルム2世の前で演奏された曲。

【遠のく音】

7. 15の変奏とフーガ「エロイカ変奏曲」 作品35 (1802年)

ベートーヴェン自身が「全く新しい作品」と称した作品。

【止まらない筆】

8. ヴァイオリンソナタ第9番「クロイツェル」 作品47 (1803年)〜第1楽章

ヴァイオリンもピアノも、それまでにはなかったような高い技術、グルーヴで書かれています。

9. 交響曲第3番「英雄」 作品55 (1805年)〜第1楽章

民衆の自由のために戦ったナポレオンを讃えて書かれていました。しかし、ナポレオンが皇帝に即位したことで、「おいおい、結局はお前もそれが目的だったのか」とベートーヴェンの怒りがおさまらなかったそう。

10. ピアノソナタ第23番「熱情」 作品57 (1806年)〜第1楽章

その名の通り、燃えるような感情を露わにした曲。この題名はベートーヴェン自身のものではありませんが、曲の趣旨をよく捉えています。

11. 交響曲第5番「運命」 作品67 (1808年)〜第1楽章

4つの音によるモチーフが曲の最初から最後まで登場する、実はとんでもない曲。

12. 歌劇「フィデリオ」作品72(1814年)〜序曲

ベートーヴェンは2度の書き直しを経てフィデリオを完成させました。

【晩年 〜少年時代の記憶〜】

13. ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」 作品106 (1818年)〜第1楽章

あまりに難し過ぎて誰も演奏できなかった作品。初演は、ベートーヴェンの孫弟子フランツ・リストでした。

14. 交響曲第9番「合唱」 作品125(1824年)〜第4楽章

シラーの詩を用いて書かれた曲。詩は第4楽章のみに登場します。

【ベートーヴェンが残した爪痕】

15. ブラームス: 交響曲第1番 作品68 〜第4楽章

巨人(ベートーヴェン)の足音のせいで作曲が全く進まず、作曲に20年以上を要した作品です。第4楽章にはベートーヴェンの交響曲第9番第4楽章の“歓喜の歌”に良く似た主題が登場します。

16. 交響曲第9番「合唱」 作品125 〜第4楽章

この演奏は、ベルリンの壁が崩壊し、ドイツの東西が統一された記念のコンサートの録音です。

※過去の記事はこちらからご覧いただけます。Vol.1「ピアニストとしてのベートーヴェン」、Vol.2「弟子としてのベートーヴェン」、Vol.3「ロマンチストとしてのベートーヴェン」、Vol.4「ベートーヴェンの一日」