前回は、「身体、運動、赤ちゃん、から音楽へ」という、かなり大胆な(無謀? な)試みについて述べてきました。今回は、大胆に! という方向性は維持しつつ、音と身体の接点についてさらに具体的に「音楽的体験の基盤」について考えていきたいと思います。

前回は、「身体、運動、赤ちゃん、から音楽へ」という、かなり大胆な(無謀? な)試みについて述べてきました。今回は、大胆に! という方向性は維持しつつ、音と身体の接点についてさらに具体的に「音楽的体験の基盤」について考えていきたいと思います。

「ん? なんか音が聴こえる」-そんなとき、皆さんは何を考えるでしょうか。「自動車が近づいてくる」とか、「ビンが割れたんじゃない?」といったことはもちろん、ときにはちょっと足音を聴いただけで、「後ろの人、かなり急いでいるな」といった人の行動の様子までもが伝わってきますね。要するに、音があるところには通常それを発生させている何らかの物理的な運動がある、ということです。だから「音を聴く」ということは、音だけではなく、音の発生源で起こっている“事象”も聴いているということになるのです。

こうしたことは日常的な経験としてすぐに納得できるものと思いますが、実は私たちは想像以上に細かいところまで音の事象の特徴を聴き取っているようなのです。たとえば目を閉じて、誰かが手を叩いている状況を思い浮かべてください。手の叩き方というのは、両手の合わせ方(たとえば図1の上)によって異なる音色が出ますが、ある研究によれば「聴こえてきた音から、どのような手の合わせ方をしていたのかがわかる」という結果が得られています※1。つまり拍手の音を聴くとき、私たちは音と不可分のものとして手の合わせ方や動かし方(=その拍手の音源となる事象)を特定する情報を聴き取っているというわけです。

なぜ私たちは「音」から「音の発生事象の運動」を特定することができるのでしょうか。その理由を簡単にひも解いてみます。「音」は空気の振動です。ひとまず反響を無視して考えると、その振動は、(振動を引き起こしている)事象から大気中を同心球状に広がっていきます。このときに生じている振動の波とそれが大気中に広がっていくパターンは、音源の方向や事象の種類(専門的にいえば『音源での力学的攪乱』の種類)に特定的であるということになります。それゆえに私たちは、ある拍手の音を聴いたときに、その音の特徴を生み出す「手の合わせ方と運動」も聴き取ることができるのです(図1の下)。夏の夜、暗闇の中で耳元に「ブーン」という耳障りな羽の音を聴くと、「蚊の接近」という事象と運動を察知するということも同じように考えることができます(不快な例ではありますが…)。さらにほかの研究では、円形、三角形、長方形の3つの形に切り出されたプレートを叩いて出した音を聴くだけで、聴取者はそれらのプレートの形を正確に識別でき、さらにスチール・材木・アクリルという3つの異なった材質から作られたプレートの材質そのものも特定できたということが報告されています※2。音は、その発生事象はもちろん、音を発している対象(モノ)の形状すらも知覚させているのです。

図1 拍手をする際の異なる手の合わせ方(上:Repp,1986をもとに作成)と音源から同心円状に広がっていく大気の振動の模式図(下:Gibson, 1966/2011をもとに作成)。イラスト:奥田みずき

このような「音」をめぐる視点について、音を聴く側から、音を“発生させる”側になって考えてみましょう。音を出すという行為は、私たち自身が音の事象の一部になることを意味します。手やモノを叩いたり、楽器を奏でたり…私たちの身体的な振る舞いが音の発生事象の重要な要素になるというわけです。音と人との関係は、こうした非常に具体的なことを出発点としているのです。

しかし、音はよいとして、それが「音楽」となると話はどうなるのか…。確かに音楽は単に音が出ればよいというわけではありません。もっと複雑で高次の産物であるといえば、確かにそうなのです。ただ、それでもやはり音を出発点とするのですから、案外と素朴なところに音楽と人とのかかわりの萌芽(ほうが)があるのかもしれないとも思うのです。

そこで、もう少し音楽との接点がイメージしやすい題材を使って考えてみましょう。ヤマハ音楽研究所では、乳児期から幼児期(生後2か月から約4年間)の子どもが母親と一緒に音の出るおもちゃで遊んでいる場面の映像データを細かく分析するという研究を継続しています※5。おもちゃの中には「コンパクトグロッケン」といった“楽器(=音楽的な表現を行うモノ)”も含まれていました。まだ“赤ちゃん”と呼ぶべき時期においては、子どもは当然ながらたどたどしい手つきでそれをいじっています。特にグロッケンという楽器は、鍵盤本体を叩くバチを扱わなければならないため、子どもの行為はおのずと探索的で多様になります(自由度が非常に高いのです)。懸命にお手本を示すお母さんをよそに、子どもは鍵盤本体を引っくり返したり、鍵盤の裏側を触ってみたり、手で叩いてみたり…。バチについても、バチだけを振ってみたり、なめてみたりと、その扱い方は大人の私たちからは「なぜそうなる…?」といいたくなるようなもので、ほかのおもちゃを扱う場合と同じようにいじり倒しているようにしか見えません。

図2 音の出るモノをめぐる赤ちゃんの探索行動の例

イラスト:佐竹菜奈

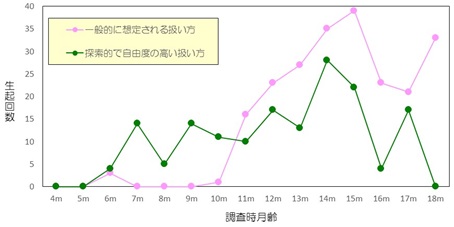

ところが数か月が経過すると、バチが「鍵盤を叩く道具」として扱われるような行動が増え、「音を出すという機能を持ったモノ」としてのかかわりが始まったのではないか、と思わせる変化が見られたのです。図3は、ある1人の赤ちゃんの分析結果の例ですが、調査時の月齢が低いころには「探索的で自由度の高い扱い方(緑色の線)」が起こりやすかったことがわかります。ところが10~11か月齢あたりになると、「一般的に想定される扱い方(ピンク色の線)」が(探索的な扱い方と)入れ替わるように起こりやすくなっていったのです。ほかの赤ちゃんについても、おおむね探索行動を経てから、“ちゃんとした扱い方”になっていくという傾向が見られました※6・7。もちろん個人差はありますし、分析の途上にある部分もありますので、今後も慎重に検討していく必要はあります。ただ、複数の子どもたちが同じような変化を示しているということから考えますと、身体的な探索を通してモノとかかわり、そのかかわり合いの中から「音を出す」というモノに潜む機能を発見し、その機能を積極的に利用し始めることによって、自分にとって魅力ある音を出す事象に(その子ども自身が)なっていくのではないかという仮説は、決して根拠のないものではないと思われるのです。周囲にあふれていた雑多な音や、がむしゃらにモノと戯れる中で起こった音とは異なる「音」や「響き」に出会う-そこに、特定の音を自らの行為で生み出していくという音楽的な表現行動の芽生えのようなものがあるのではないか、私はそのように考えているのです。

図3 音の出るモノをめぐる赤ちゃんの探索行動の例

音に出会うときの子どもたちの行動の様子を観察するたび、音楽的な行動の発達の契機は、何も特別で難解なものではなく、身体とモノとの日常的なかかわりの延長上にあるという視点は、前回書かせていただいた「感覚運動的な水準」から音の“もと”を求めるということと結び付いています。子どもたちの何気ない「音遊び」は、むしろ身体に根ざした「音の学び」といってもよいのかもしれません。

今回は、音というものがその発生事象を背景にした非常に豊かな情報を内包していること、それゆえに聴覚の次元だけにとどまらない捉え方が重要であることを指摘してきました。次回は、そのような音の多次元的な構造を示す実験的な研究も概観しながら、音体験の“もと”について考えていきたいと思います。